張曉京:輔導員應該如何從教育學的角度看學生?

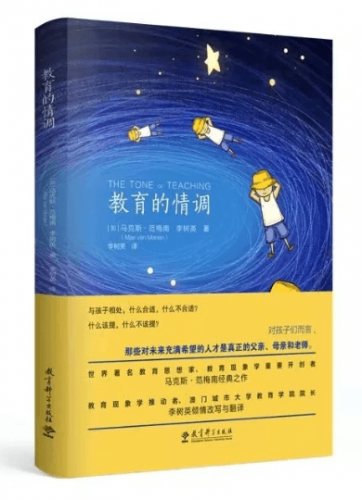

在北京飛往成都的飛機上,我一口氣讀完了范梅南與李樹英教授合著的《教育的情調》這本書。我承認,已經有一段時間沒有這樣流暢的閱讀體驗了。首先吸引我的是書名。儘管以我自身的經歷,我一直認為教育應該是“有溫度的”。因為教育的物件是人,教育活動本質上是人與人的相互吸引和影響。教育的過程並不應該是“敲鑼打鼓”、震天動地的喧囂擾攘,而應該是“隨風潛入夜”、春風化雨般的潤物無聲。情調,是關於環境、風格、氣氛和感覺的。也因此,關於教育的書,應該都是“有故事的”,是能夠“觸及心靈”引發共鳴的。

和李樹英老師相識,純因工作關係。經由周光禮教授的推薦,教育學院聘請李樹英教授作為“海外高端文教專家”項目的人選來人大從事研究,主題是“教育現象學”。和李老師的首次交流是邀請他來學校做關於教學方法的講座。那一天,他講的是“教少一點,學多一點”。他從教育學的角度,闡述了自己“教少學多”為什麼,怎麼做的問題,一下子拉近了我與他在專業上的距離。因為,在教務處18年的工作經歷,讓我對他的觀點產生了極大的共鳴。於是,邀請他來為學校“青年教師基本功大賽”參賽選手輔導,到學校“教師教學發展中心”開設講座,我希望有更多的教師,尤其是大學教師能夠與他一起探討教學的問題,因為,在研究型大學裡,對於教學的關注始終沒有從標語中走下來。儘管我們已經制定了一系列的政策措施以推動教學的改革,但除了經費和晉升的“硬指標”,還是缺乏一種環境和氛圍,讓老師們主動地參與和實踐。

2019年4月,受李教授的邀請,我和陶濤老師來到他供職的澳門城市大學,參加由李教授一手策劃實施的“澳門城市大學第二屆課堂教學改革與創新成果分享暨教學學術報告會”。開會的前一天,我們在飯桌上了又聊起了他的研究,討論了關於成長、成熟和成人的關係。沒有宏大的敘事,出於對生活經驗的反思,從家長的視角看孩子,從教育學研究者的視角看孩子,我們從身邊日常點滴的交流中逐漸歸於他研究的核心,沒有太沉重的概念和所謂的理論框架的局限,樸實清晰,鮮活自然。當我讀完他的新作《教育的情調》,我才體會,這種風格或許和他的性格及經歷有關,但更應與他的導師范梅南有關。“提供一個與目前流行的知識論教育哲學相對的另類思考”是他與導師合作《教育的情調》的出發點。這種嘗試,對於我這個“教育實踐者”而言,竟有一種“相見恨晚”之感。因為,充斥左右的看似規範嚴整的“研究”如楚河漢界,隔離了所謂的教育研究者和教育工作的實踐者,令我這樣的實踐者一度喪失了進入教育的“自信”。

作為一種研究範式的教育學和生動鮮活的教育現象,究竟是一種什麼關係?作為一種研究範式的教育學,解答了我們每天都會遇到的教育現象及其背後所顯露的教育問題了嗎?

隨著“技術性思維的氾濫”,對於教育學本質的探討激發了我寫下這篇“讀後感”式的文字。此前,我想再重申一遍那些打動我的文字:

“教育學本質上既不是一門科學也不是一門技術。然而,研究者通常以一種實證的“科學”的方式處理和研究它。我們需要回到人類所體驗的生活世界來尋求新的教育見解。”

“學生不是容器,而是一個個鮮活的生命體”

2008年我從教務處調任學生處,開始了“孩子頭兒”的職業經歷。在繁忙甚至顯得瑣碎的工作中摸爬滾打了五年,我最大的收穫是懂得了,學生不是一個抽象的概念,不是一個模糊的群體。無論是學生工作者,還是教師,提到學生,腦海中顯現的一定是一個個真實的、有血有肉有性格的個體,是心氣很高、永不服輸的小李;是易被揮之不去的自卑籠罩,總是找不到自己的小王;是自信爆棚,不能換位思考的小趙;是病床上充滿生的渴望的眼睛,是坐在你對面沙發上緊縮的眉頭,也是發自內心的溫暖抱抱。

從教育學的角度看學生,需要學生工作者理性地去愛學生。“我們如何看一個孩子和我們看到什麼取決於我們和這個孩子的關係”。戴安娜的故事不是在我們的工作經歷頻繁中上演嗎?我們看到了她跳躍背後的緊張了嗎?我們是否對戴安娜們有足夠的敏感?我們關心他們嗎?我們在意他們一些微小的變化嗎?我們有多久沒有和他們一起散散步、聊聊天,而只是滿足於他們完成了我們交給他們的任務?愛學生是學生工作者必須的職業素養。學生工作是做人的工作,沒有一顆真心,很難喚醒另一個真情。每當讀到學生給我寫的郵件,稱“看到你就想到我的母親”,我知道,我的愛他們已經感受到了。

但是,問題來了。有人曾經說過,“愛孩子是母雞都會做的事情”。大學的學生工作者如果只有“母親一般的愛”就真能“喚醒”學生嗎?你有沒有想過,整天神經質的“婆婆媽媽”是多麼讓正處於成年早期,努力擺脫家長控制的他們生厭的一件事情。學生們告訴我,他們都會讓爸媽出現在他們“應該出現的微信朋友圈裡”,將“過濾過的”資訊定點投放給父母是他們對付這種“母雞之愛”的訣竅。教育者對學生的愛是理性的,也就是書中所說的“約束和保留、親近和疏遠同時存在”,是遠行的孩子身後久久的凝望。

"從教育學的角度看學生,需要學生工作者平等地對待每一個學生。"

作為老師,我們也很難擺脫自身的好惡,可是我們在與學生相處時是否對此帶有足夠的警惕?我們可以做到不帶偏見、公平地對待每一個學生,從一個教育者的視角去發現孩子們行為背後的動機和“難言之隱”嗎?從教育學的角度看學生,是多麼難做到啊!因為,我們習慣了簡單地把學生分成“好學生”和“差學生”。我曾經天真地認為,所謂“好學生”已經建立起了較為成熟的自我激勵機制和行為習慣,他們不會出現問題,我們可以將視線從他們身上移開,去關注那些更加需要幫助的學生。但當我閱讀了他們的自述,面對他們為了讓自己表現得更為“優秀”而不惜突破規則的底線,在競爭面前無法承受敗給好友的尷尬而爆發的情緒,我才悟到,給他們貼上種種標籤的做法也許是我們工作的大忌。這些成長中的個體,都有著獨特的原生家庭、學習經歷、成長環境和性格特徵。很多時候,用“好”與“差”評價他們是無意義的,因為這種旁觀者的主觀判斷並不能真實地回答“他們是誰”的問題。老師對學生的誤解,往往就出現在作為老師的“自以為是”上。我們需要警惕這種作為教育者對待學生的“自以為是”。

"從教育學的角度看學生,需要學生工作者永遠帶著探索學生世界的“好奇。"

想知道他們在想什麼,為什麼這麼想;在做什麼,為什麼這樣做。只有探索學生世界的“好奇”才能使我們脫逃職業的倦怠,每天都生活在探險的刺激當中。探索學生世界的“好奇”是為了走近學生,而只有“走近”學生,知道他們有意無意回避我們的隱蔽世界才能夠真正“走進”學生,才能探尋行為背後發生的故事,才能因為這些故事回應每一個個體獨特的問題,從而使我們的幫助變得有針對性。

從教育學的角度看學生,需要學生工作者對學生的包容,並同時將這種理念傳達給孩子。

我的女兒上小學的時候,班裡轉來一個被稱為有“攻擊傾向”的孩子。自從這個孩子來到班裡,家長們就不停地要求老師把這個孩子再轉走,因為“他威脅到了別的孩子的安全”。後來,居然班級家委會出面,給校長寫聯名信要求轉走這個孩子。我問我的女兒,“XX真的這麼可怕嗎?他打過你的同學嗎?”孩子想了想,說:“還好吧,我沒覺得他有多危險。他是打過幾個同學,可是都是她們先招的他,諷刺他。”我有些明白是怎麼回事了,家長們並沒有仔細地去瞭解事情的原委,輕易相信了抱怨的孩子,主觀地認為一個“有攻擊傾向”的孩子毫無疑問會對他人造成傷害。於是,我拒絕在聯名信上簽字。我覺得,每一個孩子都有在正常的環境中學習的權利,學校的接納恰恰反映了學校包容和平等的教育理念,而我們的家長卻需要反思我們的行為是否合適?我們對這個特殊孩子的集體排斥,帶給自己的孩子又是什麼?他們在以後的生活中是否也會自然地去排斥那些與他們不同的人?與此同理,在大學中,學生工作者在面對來自不同方面的對學生的抱怨和“控告”的時候,我們是否能做到首先去理清事實,再對學生行為的是與做出判斷?即便學生有錯誤,我們是否能夠找到他行為背後的原因,包容,甚至原諒他的欠成熟與不理性?對學生的包容,並不是指對錯誤行為的遷就。我想說的是,教育者之于學生,不是員警和小偷的關係。對於學生行為的“失範”,只有瞭解了背後的原因,才能夠“對症下藥”,沒有針對性的批評教育是無效的。而我們的批評其根本目的是説明他認識到自己的問題,幫助他調校自己的行為。教師的包容是保持和諧師生關係重要的部分,也是教育之“教”與“育”的應有之義。

從教育學的角度看學生,需要學生工作者善於創造環境。

這個學期我給大一的學生上心理健康課。每次上課,我都會準備一點兒小禮物,比如筆記本,比如可以栓在行李箱上的行李簽,比如精美的資料夾。這些禮物是送給那些上臺來做演講、回答問題的學生的。我想讓他們感受到老師對他們的關注和“在意”,就像對待朋友那樣的“在意”。在我的辦公室裡總會準備一些小零食和紙巾,學生來聊天,高興了可以嘗嘗來自阿拉伯的椰棗,俄羅斯的巧克力,喜歡了可以帶走兩塊“白色戀人”餅乾。紙巾是為那些傷心的孩子們準備的。在她們說到動情的時候,我會讓她們盡情地流眼淚,然後抽出一張紙巾,輕輕地遞給過去。2008年開始做學生處長不久,我就在學校啟動了“學生成長計畫”,說白了就是在有條件的學院辟出一些空間,重新粉刷裝飾,讓四白落地的牆壁有色彩,讓嚴肅沉悶的空間有生氣。簡潔的線條、清新的顏色、恰到好處的飾物、生動活潑的照片牆,學生們坐在這樣輕鬆愉悅的環境裡,才能卸下盔甲與你交流。環境,是實施教育的媒介。創設適合教育的環境是學生工作者,或者說教育者的必修課。而這個必修課不是從課堂和書本中得來的,正如“功夫在世外”,它是教育者的生活品味和生活情調在教育過程中的自然流露。

從教育學的角度看學生,需要學生工作者經常問自己“我準備好了嗎?”

我一直認為,學生工作者作為更加廣義的教師群體的一部分,對其知識、能力,尤其人格品質的要求是很高的。看到許多學校在選聘輔導員的啟示中明確列出了學歷、年齡和教育背景的要求,我總是不太以為然。因為,一個沒有“教師特質”的擁有博士學位學歷的人未必比一個善於共情的宿舍阿姨能給與學生以到位的關懷。書中的這段話,我深以為然:“從更深的層次上說,老師的素質與以下一些因素很有關係,諸如教學的思想力、教學的機智、對什麼適合孩子的敏感性、瞭解每個孩子的生活以及他們各自真正的興趣所在等,同時也包括一種將數學、語文、社會科學、藝術和自然科學的課程引向生活本身的對課程的綜合理解力。”儘管這段話講的是學科教師,但是對於大學的學生工作者同樣有意義。作為教育者對知識和生活經驗的整合能力是很多專業培訓中最缺乏的內容。“好老師和他們所教授的知識已融為一體”,這是在讀完全書後我依然反復品味、琢磨的一句。

“智慧的教育學就是這樣一門學問,它具有獨特的人文視角。”在工具理性和技術思維氾濫的時代,“彰顯教育中的人文關懷,體現其濃郁的人文色彩——關注具體的人,關注具體人在具體教育情境中鮮活的生活體驗,即關注人的獨特性”,是我們所有從事教育工作的人進行“反思性實踐”的前提。體會、感知教育的“情調”,在今天,比掌握一兩樣具體的工作技能更為重要。

2019年11月9日初稿于成都望江賓館

2019年11月10日修改于成都至北京的航班上